2025年11月11日

六甲山記念碑台午前9時半、ガイドハウスの気温は8℃。じっとしていると寒い。

今日は、不思議をいっぱい探すことにする。

ガイドハウスを出ると早速イロハモミジ(ムクロジ科)の色づきが目に入る。

色づきに不思議さがあるでしょう。真っ赤なのは枝の先。下の方の葉は緑色のところもある。どうしてでしょうね。

こんな変な実、発見。

コウライテンナンショウ(サトイモ科)の実。どうしてこんな色をしているのだろう?鳥たちは赤色によく気が付くというから、鳥がたべているのだろうか?

もっとたくさんの赤い実見つけた。

これは、ウメモドキ(モチノキ科)の実だ。これなら鳥たちには見つけやすいだろう。でも、これだけ実をつけると木の体力も相当消耗するのではないだろうか?

来年の実の付き方は減るだろうか?どうしてこんなに今年は実をつけるのかも不思議?

赤と言えば、足元にも奇妙な赤色。

この変な形はなんだろう?

聞くところによると、ミョウガ(ショウガ科)の実が開いたところで、小さな白い粒の中に種が入っているのだろう。ミョウガはふつう地下茎で増えるので、実ができるのはめずらしいそうだ。それにしてもどうして実が開いたら赤いのか?これも不思議だ。これも鳥に関係あるのかなあ?

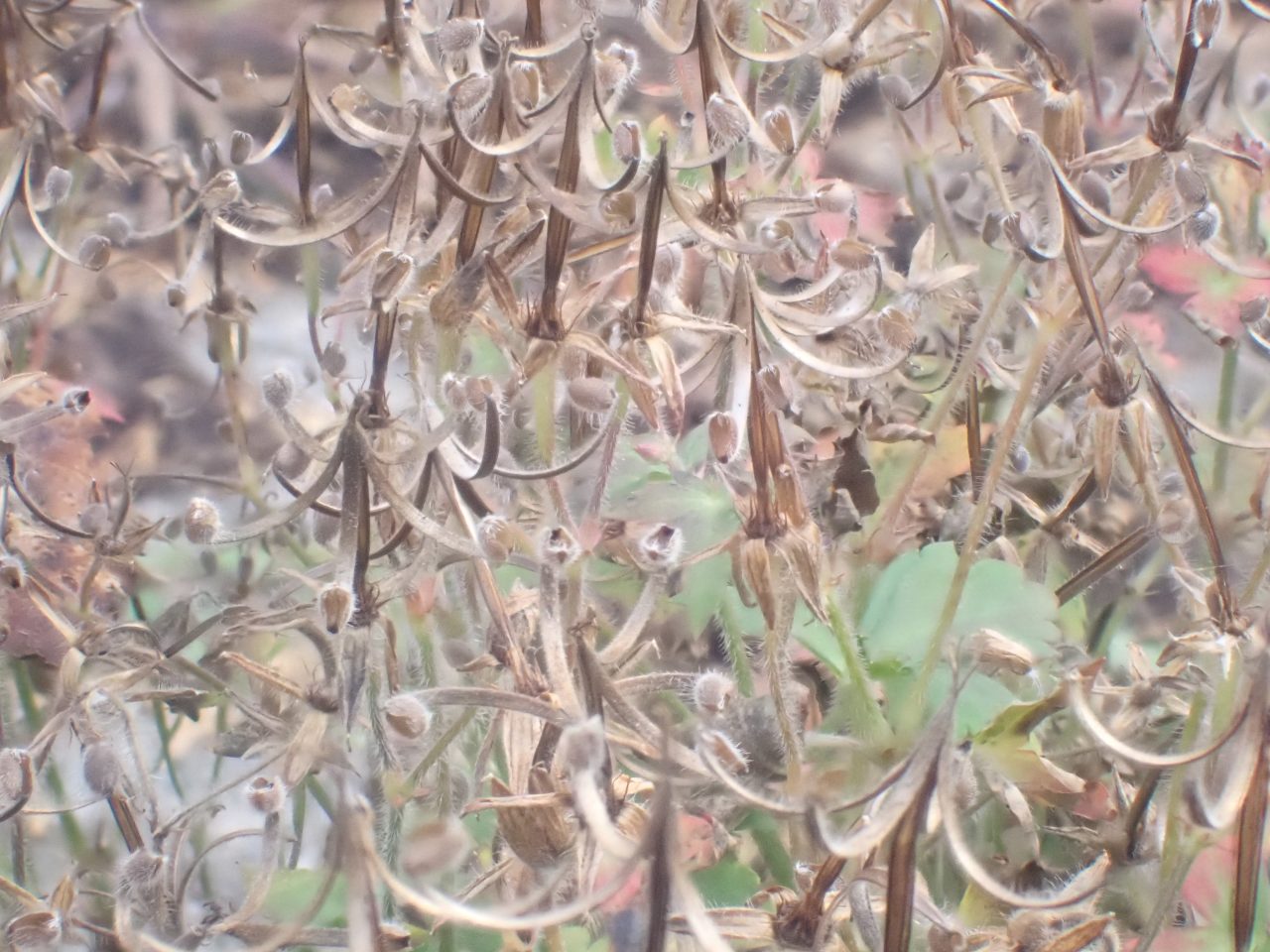

今は実の季節、不思議な形の実がいっぱいだ。

上の写真は、ゲンノショウコ(フウロソウ科)の種飛ばしをした後、みこしの形をしている実。下の写真は、ツリフネソウ(ツリフネソウ科)で、膨らんだ実が今にも中にある種を弾き飛ばそうとしているところだ。植物たちの子孫を残す方法は不思議でいっぱいだ。

実だけでなく花も不思議だ。

ナギナタコウジュ(シソ科)の花は、どうして片側ばかりを向いて咲くのだろう?何かいいことがあるのだろうか?

また、変身する花もある。

リンドウ(リンドウ科)である。上のリンドウと下のリンドウに違いがあるのがわかるでしょうか?上は、雄性期と言って、雄しべが花粉を飛ばす時期で、下は雌性期といって、雌しべが花粉を受け取る時期なのです。。雄性期から雌性期に変身します。自家受粉を避けるためにそうしているようです。どうしてこんな進化をとげたのだろう?今、ゴルフコースに咲いています。

こんなにかわいい白いフリルのついた花なのに、どうしてハキダメギク(キク科)という名前なのだろうか?かわいそうに!!

運命というのは、謎だらけだ。

と思って、空を見上げると、

鮮やかな紅葉の赤に、青い空である。心がツーンとする。これだから山はいいのである。

最後に、山がいい証拠を・・・

上は、甘くておいしいムベ(アケビ科)の実、下は、ヤマノイモ(ヤマノイモ科)のムカゴいっぱいである。山の空気をいっぱい吸って、この食料があれば格別である。

不思議がいっぱいの六甲山秋編。訪れる価値はあると思いますよ。

2026年2月27日

2026年2月26日

2026年2月18日

2026年2月5日

2026年2月4日

2026年 (15)

2025年 (93)

2024年 (99)

2023年 (108)

2022年 (102)

2021年 (87)

2020年 (68)

2019年 (112)

2018年 (132)

2017年 (77)

2016年 (49)

2015年 (66)